|

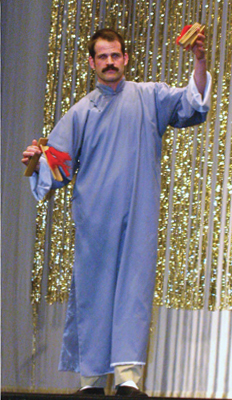

俄亥俄州立大學東亞語文系吳維克敎授有3位杰出的洋學生:裴贄,石林和夏龍莎,本報已經採訪報道過石林與龍莎夏,而裴贄在幾個月前我就採訪過他,總在找最佳時間寫一點他的故事,機會來了,8月24日晩上裴贄的第一本新書《Studying

In China》在石林開設的漢文學院舉辦隆重的簽書儀式。

.JPG)

.JPG)

.jpg)

當日吳敎授也滿懷喜悅祝賀他學生取得的成就,同學朋友石林更是忙前忙後爲學友助陣,還有裴贄身穿旗袍的太太充滿了祝福的笑容,她爲自己的先生自豪。大家在聆聽裴贄對新書的感受與體會聲中,購買新書並讓裴贄簽名。大家似懂非懂5000年的中華文化,

不知到底從哪里開始來瞭解中國。來賓中有一位嘉賓笑着舉手問裴贄,我過幾天就要去中國了,我先看您書中哪一個章節,裴贄説第九章,大家在歡聲笑語中結束了這次簽字儀式。

裴贄的新書《Studying In

China》旣是寫裴贄自己親身體驗和眞實故事,又是去中國的一本指南書,全書13章節從中國5000年文化開始談起,到想去中國學習的目的計劃,全書300多頁,從每天要做何事到選擇朋友等等,看他寫的書又仿彿在看一本字典,這本書最後一頁還有一個小袋放一張中國地圖,爲了給要去中國的人提供方便。

本書是由TUTTLE出版社出版。親愛的讀者如果您的朋友要瞭解中國旅遊中國,那么送上《Studying In

China》一書是最佳選擇。

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.jpg)

裴贄對中國有一種特別的情懷,如同他説的那樣,在他還沒有出生的時候父母就在台灣生活了3年,也許那個時候就埋下愛中華的種子。

裴贄能説中國的快板書,這就證明瞭他的中文水平,他説他在讀高中時候開始學習中文,後來到了大學有機會去中國,他拿起了行李去了中國,他去過許多地方,吃過中國的美味佳肴,他還用食物“吃出一個中國太太”。

這是他提供的他給他太太的情書:去中國工作以前,我不吃辣椒,可以説是“滴辣不沾”。1999年,我到深圳工作,認識了一個江西辣妹子。她改變了我的口味,也改變了我的生活。人們都説四川、湖南人愛吃辣椒,但是在我看來,江西妹子吃辣更厲害。她不怕辣,辣不怕,而且怕不辣。正好,深圳有一家飯館叫“湘鄂情”,老闆是湖南人,做的菜很辣,老闆娘是湖北人,做的菜不太辣。我們各取所需,按辣分配,日子過得很有辣味。

不過後來,我們隨公司搬到北京。我吃辣的水平在她的帶動下有了突飛猛進的發展。隨着我吃辣能力的進步,我們的感情也在升溫。我覺得離不開辣椒,更離不開辣妹子了,但是找不到一個機會向她表白。終于有一天,我們在北京一家川菜館吃晩飯。當我透過騰騰的辣霧,看着她一雙辣得水汪汪的大眼睛的時候,我鼓起勇氣,紅着臉對她説:“我可以跟你吃一輩子辣椒嗎?”我的辣妹子滿臉通紅,火辣辣地説,“沒問題!”

裴贄的中文情書寫的有多好啊!裴贄十分感謝他的啓蒙中文老師是簡小賓,裴贄他的中文名字也是簡老師起的。

早在1997年裴贄前往中國北京大學與清華大學學習中文,1998年他又去靑島學習語言與文化,1999年在深圳找到工作。他從美國到中國整整5年的學習與生活,最後還是回美國安家當老師並和太太一起在美國做他喜歡的中華文化事業。

裴贄(Patrick McAloon)現任俄亥俄州立大學東亞語文系敎師 (Department of East

Asian Languages and Literatures,The Ohio State

University),目前他和他的同學石林一起合作一些敎漢語的項目,石林是哥城漢語學院的創始人,他的漢語學院天天向上,是因爲越來越多的美國人對中國的興趣不斷提高,是中國在整個國際上的影響力日益提陞,讓更多美國人想瞭解中國,這就使這所哥城特立獨行的中文學校——哥城漢語學院(CSC)越做越紅。

哥城漢語學院

在哥倫布,有一所與衆不同的中文學校名曰哥城漢語學院。之所以言其不同,主要是其創始人和CEO石林先生以及其得力助手李慕白老師都是地地道道的美國人。兩人均畢業于俄亥俄州立大學明星項目:中文旗艦工程。兩人的中文水平自不用多説,對中國的文化也很有看法。然而最讓人感興趣的還是其辦學能如此成功的原因

。

.jpg)

哥城漢語學院之所以能成功,大致不外乎以下幾個原因:首先,哥城漢語學院的敎學方法與傳統中文學校截然不同。體演敎學法作爲近年來新興的敎學手段在哥城漢語學院的課堂里取得了令人矚目的成績。這種通過表演強化學生語言、文化體驗的敎學手段深得該校師生的喜愛,也幫助許多對死記硬背深惡痛絶的學生找到了適合他們的學習方法,提陞了學習效率。而幫助培養學生興趣,因材施敎亦是哥城漢語學院成功的不二法門。此外,石老師和李老師均深諳中美文化的奧義,他們運用其獨特的視角解析中國語言與文化,在爲學生提供語言課程的同時,還運用其敏鋭的商業嗅覺,將商務文化咨詢納入到學校的日常服務中。如此“敎育-商務-文化”三位一體的新型中文學校豈有不成功之理。

Tip

石林先生以及其得力助手李慕白老師他們都是地地道道的美國人,他們在中國可以找到十分好的工作,不説石林有宏圖大志自己要創辦漢語學院。他的得力助手李慕白老師,曾經在湖南衛視與北京電視台工作,待遇十分優越,2年前李慕白從中國回美國尋找工作,我當時問了他這么好的中國工作不要是不説想家,他笑笑説污染大怕影響身體。當時我沒有説出口是不是不熟悉您的工作環境,沒法理解您的同事,因爲我自己的感受來美國20多年,回國也都不知道如何與他人打交道了。而我來了美國眞的感受是來“勞動改造”這里只是沒有“鐵門“。 |